高尿酸血症(痛風)とは

血液中の尿酸値が7.0㎎/dl以上で高尿酸血症と診断します。プリン体は体内で生成されるもの(内因性プリン体)と食事から摂取されるプリン体(外因性プリン体)があり、主に肝臓で代謝(80%)されて尿酸が生成します。尿酸が過剰に生成、あるいは尿酸の排泄が低下すると高尿酸血症になります。高尿酸血症自体には自覚症状がないことが多いですが、長期間続くと尿酸の結晶が関節に蓄積し、痛風を引き起こす原因となります。また、腎臓にも大きなダメージを与えることや、最近の研究では、高尿酸血症が高血圧や糖尿病、心血管疾患との関連があることが示されており、高尿酸血症を指摘された場合は、早めに当クリニックを受診して下さい。

血液中の尿酸値が7.0㎎/dl以上で高尿酸血症と診断します。プリン体は体内で生成されるもの(内因性プリン体)と食事から摂取されるプリン体(外因性プリン体)があり、主に肝臓で代謝(80%)されて尿酸が生成します。尿酸が過剰に生成、あるいは尿酸の排泄が低下すると高尿酸血症になります。高尿酸血症自体には自覚症状がないことが多いですが、長期間続くと尿酸の結晶が関節に蓄積し、痛風を引き起こす原因となります。また、腎臓にも大きなダメージを与えることや、最近の研究では、高尿酸血症が高血圧や糖尿病、心血管疾患との関連があることが示されており、高尿酸血症を指摘された場合は、早めに当クリニックを受診して下さい。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症の原因は主に「尿酸の産生過剰」と「尿酸の排泄低下」に分類されます。プリン体や尿酸が体内で過剰に作られたり、腎臓から十分に排泄されない場合に発症します。日本では、尿酸排泄低下型が約60%、産生過剰型が約20%、両者の混合型が約20%とされています。生活習慣の乱れ、特にアルコール(とくにビール)の過剰摂取や肉類中心の食事が原因として多く、肥満との関連も指摘されています。また、利尿薬の使用や腎不全、白血病などの悪性疾患も原因となり得ます。

痛風発作について

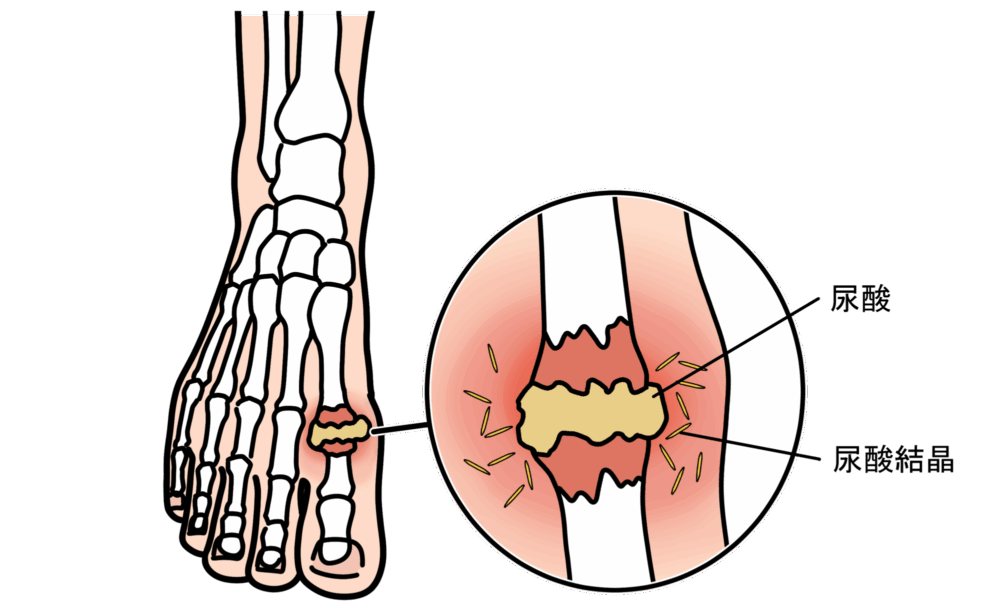

痛風発作は高尿酸血症により体内に蓄積した尿酸塩結晶が関節に沈着し、炎症を引き起こすことで発症します。典型的には足の親指の付け根など、下肢の単一関節に突然激しい痛み、腫れ、熱感、発赤を伴って現れ、歩行困難になることもあります。発作は通常7〜10日で自然に軽快しますが、放置すると再発を繰り返し、複数の関節に広がることがあります。

痛風発作は高尿酸血症により体内に蓄積した尿酸塩結晶が関節に沈着し、炎症を引き起こすことで発症します。典型的には足の親指の付け根など、下肢の単一関節に突然激しい痛み、腫れ、熱感、発赤を伴って現れ、歩行困難になることもあります。発作は通常7〜10日で自然に軽快しますが、放置すると再発を繰り返し、複数の関節に広がることがあります。

高尿酸血症の治療

高尿酸血症および痛風の治療は、発作の抑制と長期的な尿酸値の管理の両面からアプローチされます。発作時には、強い関節の痛みや炎症を和らげるためにNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)やコルヒチンを使用します。発作が起きている間に尿酸降下薬を新たに開始するとかえって悪化する恐れがあるため、すでに服用している場合を除き、発作中の開始は控えます。

一方、発作がない時期には、再発予防と合併症の防止を目的として、高尿酸血症の管理が重要です。まず食事や飲酒、体重管理など生活習慣の改善が基本となり、必要に応じて薬物療法が行われます。薬物治療には、尿酸の生成を抑える薬剤、尿酸の排泄を促す薬剤などがあり、患者の病態に応じて使い分けられます。

治療の目標は尿酸値を6.0mg/dL未満に維持することで、これにより痛風発作の再発を防ぎ、腎障害などのリスクを低減します。生活習慣の見直しと薬物療法を併用しながら、継続的な管理が求められます。