慢性腎臓病(CKD)とは

慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)は、尿検査、血液検査、画像検査などにより、明らかな腎障害が認められる、あるいは糸球体濾過量(GFR:Glomerular Filtration Rate)が、健康な腎臓機能の60%未満に低下している状態が3カ月以上持続する状態をいいます。進行すると末期腎不全に至り、心血管疾患や生命予後にも大きく影響します。

慢性腎臓病(CKD:Chronic Kidney Disease)は、尿検査、血液検査、画像検査などにより、明らかな腎障害が認められる、あるいは糸球体濾過量(GFR:Glomerular Filtration Rate)が、健康な腎臓機能の60%未満に低下している状態が3カ月以上持続する状態をいいます。進行すると末期腎不全に至り、心血管疾患や生命予後にも大きく影響します。

慢性腎臓病(CKD)の定義

慢性腎臓病(CKD)とは、次のいずれかが3カ月以上持続する状態をいいます。

- 腎臓の構造的または機能的異常

尿中の蛋白(アルブミン尿)や血尿、画像診断(超音波・CT)での形態異常、病理検査での病理学的変化など - 推算糸球体濾過量(eGFR)が60 mL/分/1.73 m²未満

eGFRは血清クレアチニン値・年齢・性別を用いて算出し、健康な成人では約90–100 mL/分/1.73 m²が正常範囲とされます。

慢性腎臓病(CKD)の検査

腎機能低下の有無を早期に確認するためには、尿検査や血液検査が用いられます。また、必要に応じて超音波検査などの画像検査も実施されます。

尿検査

尿検査は、尿中の潜血、たんぱく質、糖、白血球、比重などを測定し、腎機能の低下や腎臓の病変の有無を調べる検査です。検査結果から、以下の状態を知ることができます。

たんぱく尿

尿中にたんぱく質が通常より多く認められる場合、腎機能の低下が疑われます。ただし、健康な方でも一時的に尿たんぱくが増加することがあります。特に、激しい運動後や風邪をひいた際には注意が必要です。

微量アルブミン尿

通常は血液中に存在するアルブミン(Alb)というたんぱく質が、糖尿病の初期段階になると、尿中に検出されることがあります。この尿中アルブミンの検出は、糖尿病を早期に発見するための重要な指標です。

潜血反応

尿への血液混入は肉眼で確認できる場合もありますが、顕微鏡でしか確認できない場合もあります。後者は尿潜血と呼ばれますが、いずれにせよ、尿中に赤血球が存在する状態を血尿と総称します。血尿の発生原因は多岐にわたりますが、腎炎を示唆する重要な兆候の1つとして、慎重な検査が求められます。

尿糖

血液中の糖分濃度を示す血糖値が高い状態が続くと、尿中にも糖分が検出されます。この尿糖は、糖尿病を疑う上で重要な指標となります。なお、健康な方でも一時的に尿糖が検出される場合があるため、診断は血液検査と併せて行われます。

血液検査

血液中の不要物を濾過し尿として排出する役割に加え、赤血球生成を促すホルモン、エリスロポエチンを分泌するなど、腎臓は血液と密接に関わる重要な器官です。そのため、血液検査は腎臓の状態の把握や機能障害の早期発見に有用です。腎臓の状態を評価する主な血液検査項目として、血清クレアチニン(Cr)、血清尿素窒素(BUN)、およびナトリウムやカリウムといった電解質が挙げられます。

血清クレアチニン

クレアチニンは筋肉組織から生成される老廃物で、血中のクレアチニン濃度が高い場合、腎機能の低下が示唆されます。腎臓病の重症度評価に用いられるeGFRは、このクレアチニン値を基に算出されます。

血清尿素窒素(BUN)

血中の尿素に含まれる窒素量を測定するものが血清尿素窒素(BUN)です。たんぱく質が代謝される過程でアンモニアが生成されますが、肝臓でアンモニアは尿素へと変換されます。この尿素は腎臓で濾過され、体外に排出されますが、腎機能が低下すると、血中の尿素窒素濃度が上昇します。

その他の血液検査項目

腎機能の低下は、血中のカリウム濃度が異常に上昇する高カリウム血症や、ナトリウム、クロール、カルシウムなどの電解質バランスの乱れを生じさせることがあります。

また、造血ホルモンであるエリスロポエチンの分泌異常により、ヘモグロビンやヘマトクリット値が低下することもあります。これらの数値が低い場合は貧血となります。

慢性腎臓病(CKD)のステージ

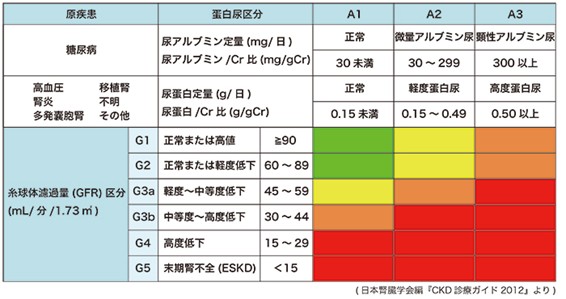

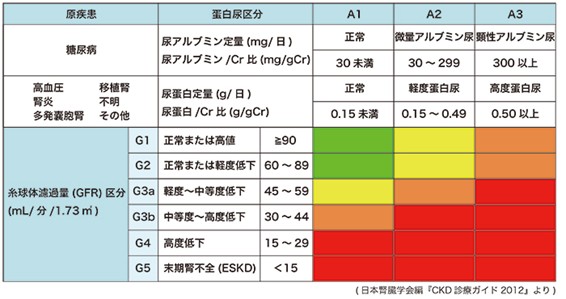

慢性腎臓病(CKD)と診断されると、病期(G1–G5)やアルブミン尿の程度(A1–A3)に応じた評価・管理が必要です。

低 … 緑:定期フォロー/生活習慣改善 中 … 黄:専門医連携検討 高 … 橙:早期専門介入・精密検査 非常高 … 赤:腎代替療法準備・合併症管理強化

慢性腎臓病(CKD)の治療

腎臓を保護する上で基本となるのは、原因となる疾患の治療です。例えば、高血圧であれば血圧の管理、糖尿病であれば血糖値の適切な維持、免疫異常であれば免疫状態の安定化を目指します。これらの治療の中心となるのは「薬物療法」です。

また、腎臓病の治療において、「食事管理」は非常に重要です。塩分摂取量の増加は血圧上昇に繋がり、たんぱく質の過剰摂取は腎臓に直接的、間接的に悪影響を及ぼします。腎機能が低下している場合には、カリウム摂取量の制限も必要となります。

しかしながら、過度な食事制限は患者様の『食の楽しみ』を奪いかねません。当院では、慢性腎臓病とその原因疾患、病状、投薬内容、患者様それぞれの生活背景を考慮した上で、最適な薬物療法と食事療法をご案内します。お気軽にご相談ください。

透析治療を行っております

当院では、人工透析内科を標榜し、透析が必要となった患者様のフォローを実施しております。血液透析では、患者様の血管に穿刺針を挿入し、透析器を通して血液中の老廃物や過剰な水分を除去し、浄化された血液を再び体内に戻します。

当院では、人工透析内科を標榜し、透析が必要となった患者様のフォローを実施しております。血液透析では、患者様の血管に穿刺針を挿入し、透析器を通して血液中の老廃物や過剰な水分を除去し、浄化された血液を再び体内に戻します。

当院では、28床の透析ベッド(個室2床・半個室26床)を設置し、シャント手術・シャントトラブルに対する手術から透析治療まで一貫して対応致します。お気軽にお問い合わせください。

慢性腎臓病(CKD)とは

背中の左右に位置するそら豆のような形の腎臓は、血液中の老廃物を濾過し、尿として体外へ排出する重要な役割を担っており、1日あたり約200リットルの血液を浄化すると言われています。この腎臓の機能が慢性的に低下した状態が、慢性腎臓病(CKD)と呼ばれる疾患です。

放置すると徐々に進行し、最終的には腎機能の喪失や心血管疾患を引き起こし、生命を脅かすリスクがあります。

そのため、慢性腎臓病の進行を抑制し、進行速度を緩やかにするために、日本腎臓学会は診療ガイドラインを策定しています。

このガイドラインでは、原因疾患の種類に関わらず、現在の腎臓の状態を正確に把握し、その状態に適した治療を行うことが重要であるとされています。

慢性腎臓病(CKD)の定義

慢性腎臓病(CKD)は、以下のいずれか、または両方が3ヶ月以上持続する状態と定義されます。

- 糸球体濾過量(GFR)が、健康な腎臓の60%未満に低下している

- 尿検査、血液検査、画像診断などにより、明らかな腎障害が認められる

慢性腎臓病(CKD)の検査

腎機能低下の有無を早期に確認するためには、尿検査や血液検査が用いられます。また、必要に応じて超音波検査などの画像検査も実施されます。

尿検査

尿検査は、尿中の潜血、たんぱく質、糖、白血球、比重などを測定し、腎機能の低下や腎臓の病変の有無を調べる検査です。検査結果から、以下の状態を知ることができます。

たんぱく尿

尿中にたんぱく質が通常より多く認められる場合、腎機能の異常が疑われます。ただし、健康な方でも激しい運動などで一時的に尿たんぱくが増加することがあります。

微量アルブミン尿

尿中に微量のアルブミンが検出される状態を指します。アルブミンは血清蛋白の主要成分で、通常は糸球体でほとんど濾過されません。しかし、腎機能に軽度の障害が生じると、微量のアルブミンが尿中に漏出します。

糖尿病性腎症の早期マーカーとして頻用されます。

潜血反応

尿潜血反応は,肉眼的には血尿と認識できないごく微量の赤血球(RBC)が尿中に混入しているかを,尿試験紙でスクリーニングする検査です。

血尿は、腎糸球体疾患(糸球体腎炎・IgA腎症)、尿路結石、腫瘍、尿路感染症、運動後血尿、薬剤性や外傷など多様な原因で生じます。

尿糖

血液中の糖分濃度を示す血糖値が高い状態が続くと、尿中にも糖分が検出されます。この尿糖は、糖尿病を疑う上で重要な指標となります。なお、健康な方でも一時的に尿糖が検出される場合があるため、診断は血液検査と併せて行われます。

血液検査

血液中の不要物を濾過し尿として排出する役割に加え、赤血球生成を促すホルモン、エリスロポエチンを分泌するなど、腎臓は血液と密接に関わる重要な器官です。そのため、血液検査は腎臓の状態の把握や機能障害の早期発見に有用です。腎臓の状態を評価する主な血液検査項目として、血清クレアチニン(Cr)、血清シスタチンC、血清尿素窒素(BUN)、およびナトリウムやカリウムといった電解質が挙げられます。

血清クレアチニン

クレアチニンは筋肉組織から生成される老廃物で、血中のクレアチニン濃度が高い場合、腎機能の低下が示唆されます。腎臓病の重症度評価に用いられるeGFRは、このクレアチニン値を基に算出されます。

血清シスタチンC

血清シスタチンCは全身の有核細胞で一定速度に産生される低分子タンパク質で,糸球体で濾過後ほぼ完全に再吸収・代謝されるため,血中濃度がGFRを正確に反映する腎機能マーカーです。血清クレアチニンより早期に腎機能障害を検出できます。

血清尿素窒素(BUN)

血中の尿素に含まれる窒素量を測定するものが血清尿素窒素(BUN)です。たんぱく質が代謝される過程でアンモニアが生成されますが、肝臓でアンモニアは尿素へと変換されます。この尿素は腎臓で濾過され、体外に排出されますが、腎機能が低下すると、血中の尿素窒素濃度が上昇します。

その他の血液検査項目

腎機能の低下は、血中のカリウム濃度が異常に上昇する高カリウム血症や、ナトリウム、クロール、カルシウム、リンなどの電解質バランスの乱れを生じさせることがあります。

また、造血ホルモンであるエリスロポエチンの分泌異常により貧血となります。

慢性腎臓病(CKD)のステージ

慢性腎臓病(CKD)と診断されると、病期(G1–G5)やアルブミン尿の程度(A1–A3)に応じた評価・管理が必要です。

低 … 緑:定期フォロー/生活習慣改善 中 … 黄:専門医連携検討 高 … 橙:早期専門介入・精密検査 非常高 … 赤:腎代替療法準備・合併症管理強化

慢性腎臓病(CKD)の治療

腎臓を保護する上で基本となるのは、原因となる疾患の治療です。例えば、高血圧であれば血圧の管理、糖尿病であれば血糖値の適切な維持、免疫異常であれば状態の安定化を目指します。これらの治療の中心となるのは「薬物療法」です。

また、腎臓病の治療において、「食事管理」は非常に重要です。塩分摂取量の増加は血圧上昇に繋がり、たんぱく質の過剰摂取は腎臓に直接的、間接的に悪影響を及ぼします。腎機能が低下している場合には、カリウム摂取量の制限も必要となります。

しかしながら、過度な食事制限は患者様の『食の楽しみ』を奪いかねません。当院では、慢性腎臓病とその原因疾患、病状、投薬内容、患者様それぞれの生活背景を考慮した上で、最適な薬物療法と食事療法をご案内します。お気軽にご相談ください。

透析治療を行っております

当院では、透析が必要となった患者様のフォローを実施しております。

当院では、透析が必要となった患者様のフォローを実施しております。

また、透析室は全室個室・半個室でプライバシーに配慮しながら、感染対策にも優れた安全・快適な治療環境をご提供いたします。シャント手術・シャントトラブルに対する手術から透析治療まで一貫して対応致します。お気軽にお問い合わせください。